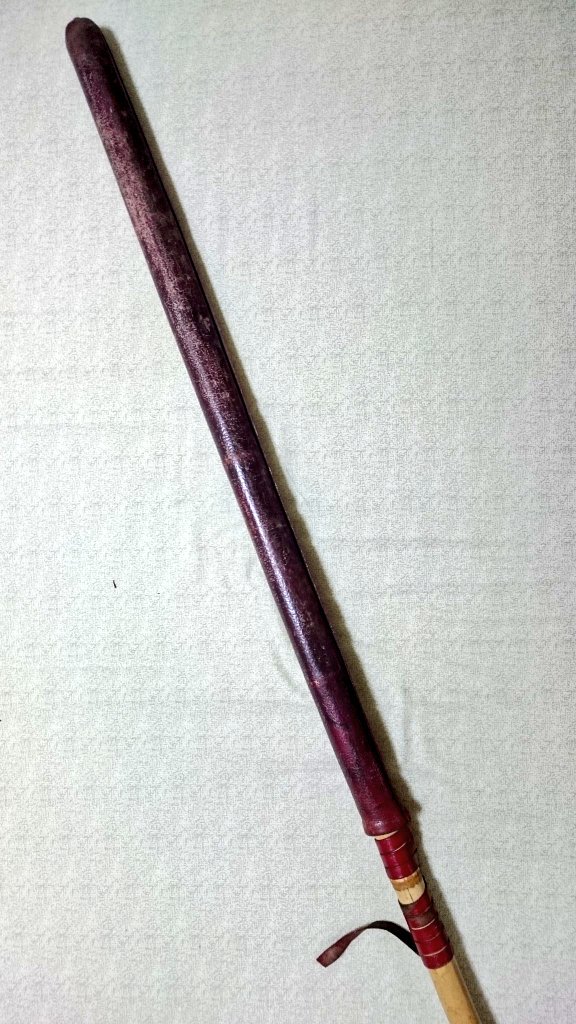

新陰流系統で、刀の代わりとして用いられるのが袋竹刀(ふくろじない)と呼ばれる武具です。

これは現代も剣道で使用されている竹刀の原型だとされます。

多くの流儀(新陰流も含む)では、剣術の稽古に木刀を用いますが、時代劇やアニメのように木刀で人を打つと、現実では骨折しますし、頭部など打てば下手すれば死んでしまいます。

そのため、安全に当てる感覚を養うため、この袋竹刀を新陰流の流祖上泉信綱師は考案したとされます。

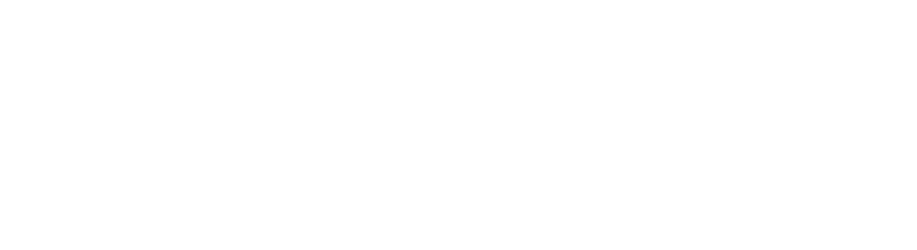

この袋竹刀を天心流でも特に剣術の練習で使います。(時々抜刀の練習にも使います) 竹に牛や馬の革を被せて用いますが蟇(がま・ひきがえる)の肌に似ている(本当に似ているのか知りませんが)という事から蟇肌竹刀(ひきはだしない)とも呼ばれます。 天心流ではこれを丸太刀(まるだち)と呼びます。

袋竹刀の竹は、中間までを四つに割り、先にいくと八つに割り、場合によっては先端部を十六に割ります。 これでしなりが生じてダメージを軽減し、安全に練習が出来ます。 全長は三尺二寸(96cm)程度、標準的な刀の長さと同様です。 縫い目の部分を刃に見立てて用います。(逆の場合もあるようです) 表面は赤や黒の漆を塗ります。 天心流ではさらに長持ちさせるため、皮に柿渋を塗るのが正式です。

竹刀は「ちくとう」とも読みます。

「しない」の読みは竹刀が「しなる」ことに由来すると言われています。

現代剣道の竹刀は、江戸中期頃から使われだしたと言われます。

前述した通り、袋竹刀が原型とも言われますが、新陰流と同じように、竹を用いた練習刀は他のスタイルでも同じ時期から使っていたようです。

天心先生と石井先生(八世師家)の稽古の頃は、道具がなく(石井先生の実家の倉に稽古具あったそうですが、太平洋戦争の戦火で石井家の倉が焼失しそれらは失われたと伝えられます)、代わりに新聞紙を丸めて作ったり、剣道の竹刀で代用したそうです。 時々天心先生が新聞紙丸めて、お手製の新聞刀を作ってましたが、あまりに太く頑丈に巻くので、袋竹刀より太く(二倍)重く、危険になってまして、使用出来ませんでした。

現在は白の袋竹刀が比較的安価に販売されていますが、天心流では必ずこれを赤か黒に塗るよう指導しています。

出来れば柿渋も塗ってもらい、出来る範囲で伝統を墨守するよう伝えています。

特に先代の頃に社会的、経済的事情などでできなかったことをきちんと守るのは、流儀を守り伝えてくれた事への先代への恩返しになると思っています。